Luppolo spontaneo del Pollino: caratterizzazione fitochimica e attività biologica

Allo studio nove accessioni di luppolo, e i dati preliminari fanno ben sperare per la duplice attitudine brassicola-officinale

luppolo del Pollino.

Data:Mon Nov 25 01:00:00 CET 2019

Il luppolo comune (Humulus lupulus) è tra le specie di luppolo quella economicamente più importante. Attualmente, circa il 98% della produzione mondiale di luppolo è diretto all’industria della birra. L’Italia, pur assistendo ad una crescita continua del comparto brassicolo nazionale, in particolar modo artigianale ed agricolo, è dipendente per l’approvvigionamento di questa materia prima dai Paesi maggiormente vocati alla sua produzione, facendo registrare, nel 2018, un incremento delle importazioni di circa +21% rispetto all’anno precedente (Fonte: Assobirra).

Tuttavia quello brassicolo non è il solo comparto d’impiego di questa pianta. Infatti, fin dall’antichità sono riconosciute al luppolo interessanti proprietà fitoterapiche (i.e. sedative, estrogeniche, antibatteriche etc.) (Schiller et al., 2006; Chadwick et al., 2006), che lo rendono, di fatto, una coltura a duplice attitudine brassicola-officinale. Le diverse attività biologiche ascrivibili al luppolo sono conseguenza del suo ricco patrimonio in composti bioattivi. In particolare, il contenuto medio di polifenoli nei coni di luppolo (figura 1) è compreso tra il 2 e l’8 per cento (p/p). Tra questi, le classi più abbondanti sono quelle dei prenil flavonoidi (i.e. xantumolo, isoxantumolo, 8-prenilnarigenina, 6-prenilnaringenina), dei flavonoli glicosilati (i.e. quercitina, kampferolo e rutina), oltre a catechinine, proantocianidine e acidi fenolici.

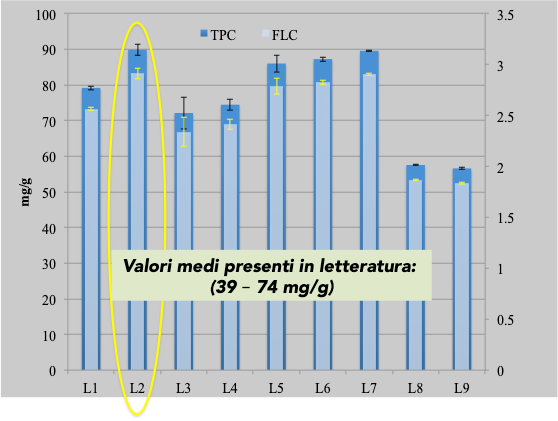

Quindi per valutare in termini officinali il germoplasma autoctono lucano, in collaborazione con l’ALSIA Basilicata, come CREA (Consiglio per le ricerche in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) abbiamo analizzato gli estratti idroalcolici di nove accessioni di luppolo spontaneo del Pollino in termini di contenuto di polifenoli totali, flavani totali e potenziale antiradicalico in vitro, mediante test del DPPH. I risultati (figura 2) hanno evidenziato in media, per i luppoli analizzati, un contenuto di composti bioattivi superiore a quello riportato in letteratura per accessioni spontanee (Ghiselli et al., 2015).

I risultati ottenuti hanno anche evidenziato una buona correlazione (rs = -0.78) tra contenuto polifenolico e potenziale antiradicalico. Oltre ai composti polifenolici, il luppolo è caratterizzato dalla presenza di composti chimici peculiari, ai quali sono riferibili le proprietà amaricanti ed antisettiche dei coni, detti alfa e beta acidi. Le accessioni analizzate sono caratterizzate da un contenuto in alfa acidi compreso tra 3,5% e 5,0% e di beta acidi compreso tra 2,5% e 3,8%.

Analogamente, per quanto riguarda il profilo degli olii essenziali ottenuti per idro-distillazione, le accessioni spontanee analizzate hanno mostrato elevati valori di beta mircene (14,0 – 15,4%) e beta farnesene (14,1 – 12,7%).

Questi dati preliminari, se confermati nelle successive annate agrarie, aprono prospettive interessanti per lo sviluppo di una filiera di luppolo locale non solo per fini officinali.